|

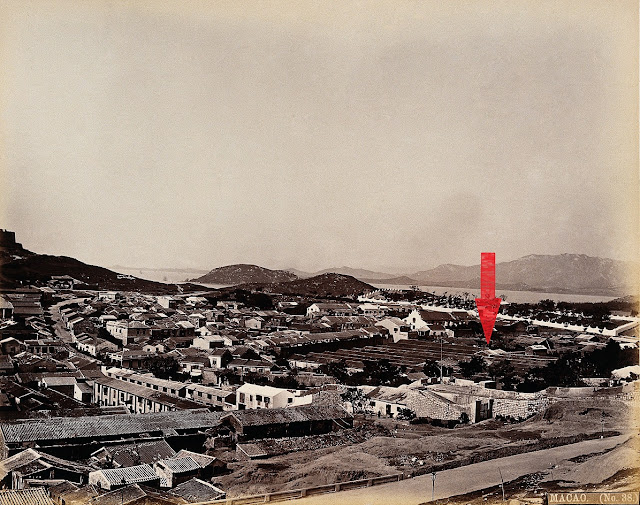

| 1889年澳門半島地圖上的炮台(原圖來源:美國國會圖書館) |

堡壘與小炮台

如果大家有參觀過大炮台,不難發現它不只是設有火炮的防禦工事,在炮台裡還設有兵營和彈藥庫等。除此之外,文獻也有提及大炮台建有貯水池、作坊及與後勤相關的場所。這類堡壘就是一座軍事據點,不但有火炮作出攻擊,也駐有軍隊。澳門現存的大炮台、加思欄炮台、燒灰爐炮台、聖地牙哥炮台、望廈炮台、馬交石炮台、氹仔炮台等皆屬於堡壘。

與堡壘相比,小炮台不但規模較為細小,而且設備也較為簡單,只設有幾門火炮和瞭望台,名副其實就是一座炮台。這些小炮台的功能就是填滿澳門城防的弱點,如南灣海岸的南灣炮台(伯多祿炮台)、連接北城牆的若昂炮台和若憲炮台。然而,隨着城市的發展,這類小炮台漸漸被拆卸,消失在澳門城市的風景。

南灣炮台與臘一炮台

在澳門的城防上,南灣海岸一直是其中一道重要的防線,畢竟這裡是一片大沙灘,隨時會被敵人登陸,直接進攻城市。因此,葡萄牙人在南灣北端和南端的海邊高地修建了兩座堡壘,即加思欄炮台和燒灰爐炮台,並駐有士兵把守,保護這片南灣海岸。即使如此,單靠加思欄炮台和燒灰爐炮台真的足夠嗎?

顯然,南灣實在太廣闊,所以葡萄牙人於十七世紀在南灣海岸修建了一座小炮台——南灣炮台,又名「伯多祿炮台」(Fort de S. Pedro)。這座炮台位於今日的南灣舊法院大樓前面,也就是區華利前地。雖然炮台規模不大,但能填補兩座堡壘之間薄弱的缺口。值得一提,在南灣炮台附近有一些當時澳門的重要建築和機構,如炮台背後的總督官邸(即今日南灣舊法院大樓)、英國東印度公司商館等。

在十九世紀中葉,澳葡政府開始對加思欄炮台作一系列強化,在1864年拆卸美麗的方濟各修道院,並興建一座兵營。其後,澳門總督歐美德又在加思欄炮台前的海岸再增加一座輔助炮台,增強南灣北端的防衛能力,並且保障澳門與氹仔航道的安全。這座炮台在1872年12月1日動工,因而被稱作「臘一炮台」(即十二月初一日,雖然是西曆)。

不過,政府在二十世紀擴建南灣街,因而在1934年把臘一炮台和南灣炮台拆卸,自此這兩座在南灣的小炮台成為歷史。

我們提到澳門南灣海岸的小炮台,而澳門北面防線城牆上同樣修建了兩座小小炮台,但在此之外,我們先搞清楚澳門北城牆的位置。在1622年葡荷澳門之役時,荷蘭人從澳門半島東北的劏狗環海灘登陸,然後沿路南下向澳門城進軍,可見這是城防的一大缺陷。因此,葡萄牙人在戰役後修築城牆來加強防衛。

從不少地圖和文獻都可知,澳門北城牆由加思欄炮台為起點,一直延伸到若憲山頂(山頂醫院的「山頂」是就指若憲山的山頂),然後往西北方向,經過雀仔園、水坑尾,與大炮台東南面的菱堡連接,最後由大炮台北面往鳳凰山(白鴿巢公園)附近的海邊。

如果大家有參觀過大炮台,不難發現它不只是設有火炮的防禦工事,在炮台裡還設有兵營和彈藥庫等。除此之外,文獻也有提及大炮台建有貯水池、作坊及與後勤相關的場所。這類堡壘就是一座軍事據點,不但有火炮作出攻擊,也駐有軍隊。澳門現存的大炮台、加思欄炮台、燒灰爐炮台、聖地牙哥炮台、望廈炮台、馬交石炮台、氹仔炮台等皆屬於堡壘。

與堡壘相比,小炮台不但規模較為細小,而且設備也較為簡單,只設有幾門火炮和瞭望台,名副其實就是一座炮台。這些小炮台的功能就是填滿澳門城防的弱點,如南灣海岸的南灣炮台(伯多祿炮台)、連接北城牆的若昂炮台和若憲炮台。然而,隨着城市的發展,這類小炮台漸漸被拆卸,消失在澳門城市的風景。

|

| 南灣炮台,攝於1844年,炮台位於今天的區華利前地。(圖片來源:https://photographyofchina.com/blog/2013/7/20/jules-alphonse-eugne-itier) |

顯然,南灣實在太廣闊,所以葡萄牙人於十七世紀在南灣海岸修建了一座小炮台——南灣炮台,又名「伯多祿炮台」(Fort de S. Pedro)。這座炮台位於今日的南灣舊法院大樓前面,也就是區華利前地。雖然炮台規模不大,但能填補兩座堡壘之間薄弱的缺口。值得一提,在南灣炮台附近有一些當時澳門的重要建築和機構,如炮台背後的總督官邸(即今日南灣舊法院大樓)、英國東印度公司商館等。

在十九世紀中葉,澳葡政府開始對加思欄炮台作一系列強化,在1864年拆卸美麗的方濟各修道院,並興建一座兵營。其後,澳門總督歐美德又在加思欄炮台前的海岸再增加一座輔助炮台,增強南灣北端的防衛能力,並且保障澳門與氹仔航道的安全。這座炮台在1872年12月1日動工,因而被稱作「臘一炮台」(即十二月初一日,雖然是西曆)。

不過,政府在二十世紀擴建南灣街,因而在1934年把臘一炮台和南灣炮台拆卸,自此這兩座在南灣的小炮台成為歷史。

聖若昂炮台與雀仔園炮台

從不少地圖和文獻都可知,澳門北城牆由加思欄炮台為起點,一直延伸到若憲山頂(山頂醫院的「山頂」是就指若憲山的山頂),然後往西北方向,經過雀仔園、水坑尾,與大炮台東南面的菱堡連接,最後由大炮台北面往鳳凰山(白鴿巢公園)附近的海邊。

|

| 雀仔園炮台,攝於1860年代末。(圖片來源:Wikicommon) |

當然,單純靠一道牆來抵擋敵人是不夠的,還需要有反擊的「利刃」,而澳門的丘陵地形正好發揮這種優勢。因此,葡萄牙人在若憲山的山頂修建聖若昂炮台(Fort de São João),以及在山腰修建雀仔園炮台(Fort de São Jerónimo),既是加強在若憲山的防衛,並與大炮台、東望洋炮台一同保護水坑尾門一帶的防衛。

聖若昂炮台和雀仔園炮台,與城牆一起保護澳門城,但葡萄牙人在1847年向城外擴張後,城牆反而成為妨礙擴張的障礙。

在十九世紀末至二十世紀初期,昔日保護澳門的舊城牆逐漸被拆毀,而在城牆上的兩座小炮台也無一幸免,自此消失在人們的視野和記憶中。

聖若昂炮台和雀仔園炮台,與城牆一起保護澳門城,但葡萄牙人在1847年向城外擴張後,城牆反而成為妨礙擴張的障礙。

在十九世紀末至二十世紀初期,昔日保護澳門的舊城牆逐漸被拆毀,而在城牆上的兩座小炮台也無一幸免,自此消失在人們的視野和記憶中。

(本文刊登於《澳門日報學生報)》2020年11月24日第E8頁;2021年12月1日第E8頁;2021年12月8日第E8頁)

留言

張貼留言